大纲要求

1、识记本文的作者,背诵本文名句。

2、体会作者写作此赋时的复杂心态和情感变化,把握作者忘怀得失、随遇而安的人生态度。

3、分析清风、明月、江水三种景物与抒情、说理的关系。

4、由本文了解文赋具有主客对话、抑客伸主的结构特征和骈散相间的语言特色。

5、理解并翻译下列句子:

(1)舞幽壑之潜蛟。

(2)侣鱼虾而友糜鹿。

(3)逝者如斯,而未尝往也。

(4)盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。

6、解释下列句中括号内的词语:

(1)举酒(属)客。

(2)纵一苇之所(如)。

(3)浩浩乎如(冯)虚御风。

(4)肴核既尽,杯盘(狼藉)。

指定教材:课本第390页

课文原文(需背诵名言名句)

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光。渺渺兮予怀,望美人兮天一方。” 客有吹洞箫者,倚歌而和之。其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕。舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?” 客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

客喜而笑,洗盏更酌。肴核既尽,杯盘狼籍。相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

1、识记本文作者与背诵名句

作者识记

本文作者为苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,北宋中期文坛领袖,“唐宋八大家” 之一,诗、词、文、书、画均达到极高成就,对后世文学影响深远。《赤壁赋》(全称《前赤壁赋》)作于宋神宗元丰五年(1082 年),是苏轼因 “乌台诗案” 被贬为黄州团练副使期间的代表作,也是宋代文赋的典范之作。

重点名句背诵

清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。

惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

2、作者的复杂心态、情感变化与人生态度

苏轼写作《赤壁赋》时,正处于人生低谷 —— 因政治迫害被贬黄州,既有对仕途失意的苦闷、对人生无常的感慨,也有对生命价值的重新思考,最终达成精神超脱,情感变化呈现 “苦闷→释然→旷达” 的脉络:

(1)开篇的 “暂乐” 与潜藏的 “隐忧”

文章开篇以 “清风徐来,水波不兴” 的澄澈之景,写作者与友人 “举酒属客”“扣舷而歌” 的闲逸,看似轻松愉悦,实则是被贬后 “避世自娱” 的暂时慰藉;歌中 “渺渺兮予怀,望美人兮天一方” 的 “美人”,暗指君主与理想,潜藏着对朝堂的牵挂与仕途失意的落寞。

(2)客的 “悲叹”:人生短暂的苦闷

客的一段议论,以 “月明星稀,乌鹊南飞” 的曹操诗句起兴,由赤壁古战场联想到曹操 “舳舻千里,旌旗蔽空” 的雄姿,却以 “固一世之雄也,而今安在哉” 转折,引出对 “吾生之须臾,羡长江之无穷” 的悲叹 —— 既感慨个体生命的短暂渺小,也暗含对自身境遇的不平,这其实是苏轼内心苦闷的 “外化”。

(3)主的 “辩说”:释然与旷达的升华

苏轼以 “水”“月” 为喻展开辩驳,提出 “逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也” 的哲理:从 “变” 的角度看,天地万物瞬息万变;从 “不变” 的角度看,人与江月一样,都是永恒自然的一部分。最终落脚于 “清风明月” 的 “无尽藏”—— 既然自然之美可自由享用,何必纠结于得失荣辱?

这种情感变化,最终凝结为苏轼 “忘怀得失、随遇而安” 的人生态度 :不执着于逆境的痛苦,而是从自然与哲理中汲取精神力量,在平凡境遇中寻得生命的自在与超脱,这也是苏轼 “东坡人格” 的核心特质。

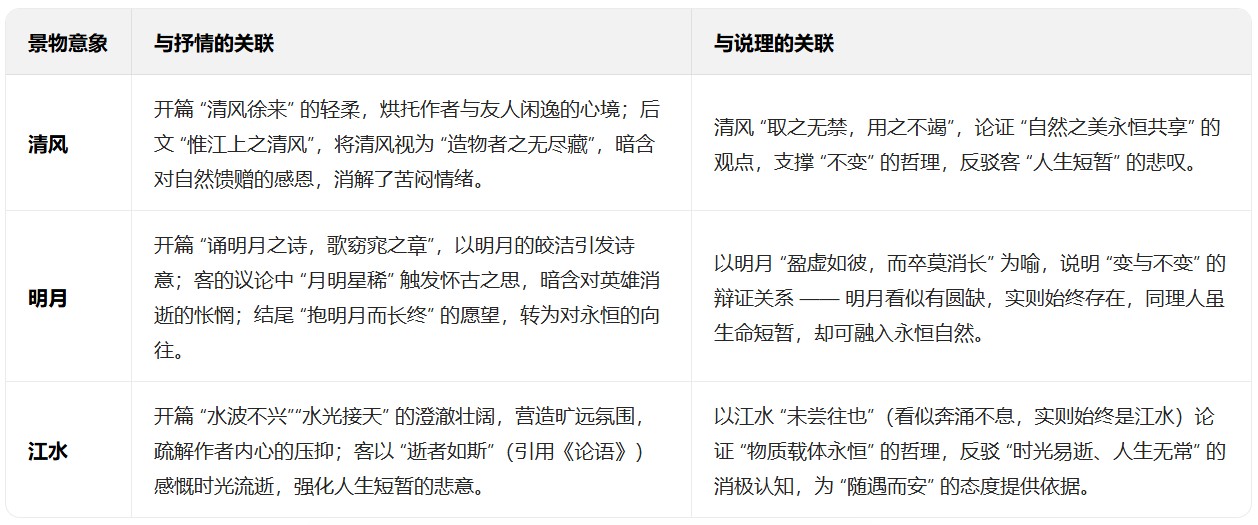

3、清风、明月、江水与抒情、说理的关系

《赤壁赋》中,“清风”“明月”“江水” 并非单纯的景物描写,而是贯穿全文的 “意象载体”,既承载抒情,又辅助说理,实现了 “景、情、理” 的高度融合:

4、文赋的结构特征与语言特色

《赤壁赋》是宋代 “文赋” 的代表作,继承了汉赋 “主客问答” 的形式,又融入散文的自由灵动,形成鲜明特色:

(1)结构特征:主客对话,抑客伸主

主客对话:文中 “客” 与 “主”(苏轼自指)的议论,并非真实的人物对话,而是苏轼内心两种思想的碰撞 ——“客” 代表消极苦闷的一面(对仕途失意、人生短暂的焦虑),“主” 代表积极旷达的一面(对自然哲理、生命价值的觉悟)。

抑客伸主:结构上先让 “客” 充分抒发悲叹(抑),再让 “主” 以理辩驳、层层递进(伸),最终以 “客喜而笑” 收尾,表明消极情绪被消解,积极态度得以确立。这种结构既增强了文章的思辨性,也使情感变化更具层次感。

(2)语言特色:骈散相间,声韵和谐

骈句求雅:文中大量运用骈句(对偶句),如 “清风徐来,水波不兴”“白露横江,水光接天”“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,句式整齐、节奏明快,兼具文采与韵律美,继承了汉赋的语言典雅性。

散句求活:在骈句之外,穿插大量自由灵活的散句,如 “举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章”“客有吹洞箫者,倚歌而和之”,打破了骈文的刻板,使语言流畅自然,贴合日常对话的语境,体现了散文的灵动性。

骈散结合的语言,既避免了纯骈文的晦涩堆砌,也避免了纯散文的平淡,实现了 “雅” 与 “活” 的平衡。

5、重点句子理解与翻译

(1)舞幽壑之潜蛟。

理解:“舞” 为使动用法,“使…… 起舞”;“幽壑” 指幽深的山谷。此句写洞箫声的悲凉动人,能使深谷中潜藏的蛟龙为之起舞,侧面烘托箫声的感染力。

翻译:(箫声)使幽深山谷中潜藏的蛟龙起舞。

(2)侣鱼虾而友糜鹿。

理解:“侣”“友” 均为意动用法,“以…… 为伴侣”“以…… 为朋友”;此句体现作者被贬后向往与自然万物相伴的闲适,暗含超脱世俗的心境。

翻译:以鱼虾为伴侣,以麋鹿为朋友。

(3)逝者如斯,而未尝往也。

理解:“逝者如斯” 引用《论语?子罕》“子在川上曰:逝者如斯夫”,“斯” 指江水;“未尝往” 指江水看似流逝,实则始终存在(未真正 “离去”)。此句是苏轼 “不变” 哲理的核心论据。

翻译:流逝的(江水)像这样(奔涌不息),却从未真正逝去。

(4)盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。

理解:“盖” 为句首语气词,表推测;“曾” 为 “竟然、连…… 都”;“一瞬” 指一眨眼的时间。此句从 “变” 的角度论证:若以变化的眼光看,天地万物连一瞬间都不能保持不变。

翻译:大概如果从它们变化的一面来看,那么天地间的万物连一瞬间都不能保持不变。

6、重点词语解释

(1)举酒(属)客。

解释:属(zhǔ),通 “嘱”,这里指 “劝酒、敬酒”。

句译:举起酒杯劝客人饮酒。

(2)纵一苇之所(如)。

解释:如,动词,“往、到…… 去”;“一苇” 比喻小船(像一片芦苇叶般轻盈)。

句译:任凭小船飘向它所要去的地方。

(3)浩浩乎如(冯)虚御风。

解释:冯(píng),通 “凭”,“乘、凭借”;“虚” 指太空;“御风” 指驾着风。

句译:(感觉)浩浩荡荡地,像乘着太空、驾着风一样。

(4)肴核既尽,杯盘(狼藉)。

解释:狼藉,形容词,“杂乱不堪的样子”;“肴核” 指菜肴和果品。

句译:菜肴和果品已经吃完,酒杯和盘子杂乱地放着。